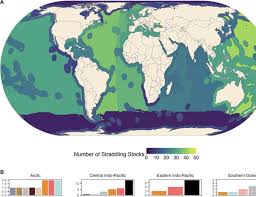

Le changement climatique entraîne des changements dans les stocks de poissons chevauchants dans les océans du monde

8 août 2025

8 août 2025

| Scénario | Période | Direction du changement (vers) | Nombre de stocks [moyenne (min–max)] | Pourcentage des stocks [moyenne (min–max)] |

|---|---|---|---|---|

| SSP1-2.6 (scénario à faibles émissions) | 2030 | Haute mer | 74 (68–87) | 22 (20–25) |

| ZEE | 49 (27–71) | 15 (8–21) | ||

| Aucun changement | 220 (205–248) | 64 (60–72) | ||

| 2050 | Haute mer | 116 (105–129) | 34 (31–38) | |

| ZEE | 69 (44–91) | 20 (13–27) | ||

| Aucun changement | 158 (143–187) | 46 (42–54) | ||

| SSP5-8.5 (scénario d’émissions élevées) | 2030 | Haute mer | 77 (71–85) | 23 (21–25) |

| ZEE | 51 (28–76) | 15 (8–22) | ||

| Aucun changement | 214 (197–241) | 62 (57–70) | ||

| 2050 | Haute mer | 129 (125–133) | 38 (37–40) | |

| ZEE | 81 (61–103) | 24 (18–30) | ||

| Aucun changement | 130 (114–153) | 38 (33–44) |