Guerre, urbanisation, pesticides, plastiques… Comment les activités humaines ont-elles bouleversé les écosystèmes des côtes européennes ?

24 janvier 2025

24 janvier 2025

Saviez-vous que l’histoire des hommes est aussi archivée dans les sédiments marins ? C’est ce que Raffaele Siano, chercheur en écologie moléculaire des micro-organismes à l’Ifremer révélait en 2021 dans la revue Current Biology en démontrant, grâce aux traces d’ADN ancien conservées dans les sédiments, une corrélation claire entre des changements drastiques et irréversibles des communautés planctoniques de la rade de Brest et des impacts humains majeurs notamment la Seconde Guerre mondiale et l’essor de l’agriculture intensive.

Ces découvertes démontrées localement ont ouvert le chemin vers un projet plus vaste baptisé Paleocore qui s’inscrit dans deux programmes européens :

A la différence des autres études organisées dans le cadre de TREC ou de BIOcean5D, les scientifiques de l’Ifremer n’ont pas cherché ici à étudier la diversité actuelle du plancton et des organismes en prélevant des échantillons vivants.

« Tout l’intérêt du projet Paleocore tient dans ce préfixe « paleo », insiste Raffaele Siano. A la manière des paléontologues qui ont utilisé les traces de métaux et les fossiles retrouvés dans les couches géologiques pour réussir à relier la disparition des dinosaures à une intense activité volcanique et à une chute de météorite au Crétacé, nous cherchons à relier les changements des communautés de plancton à des impacts humains historiques majeurs en traquant dans les sédiments marins anciens les traces de polluants et les traces d’ADN des différentes espèces de plancton ».

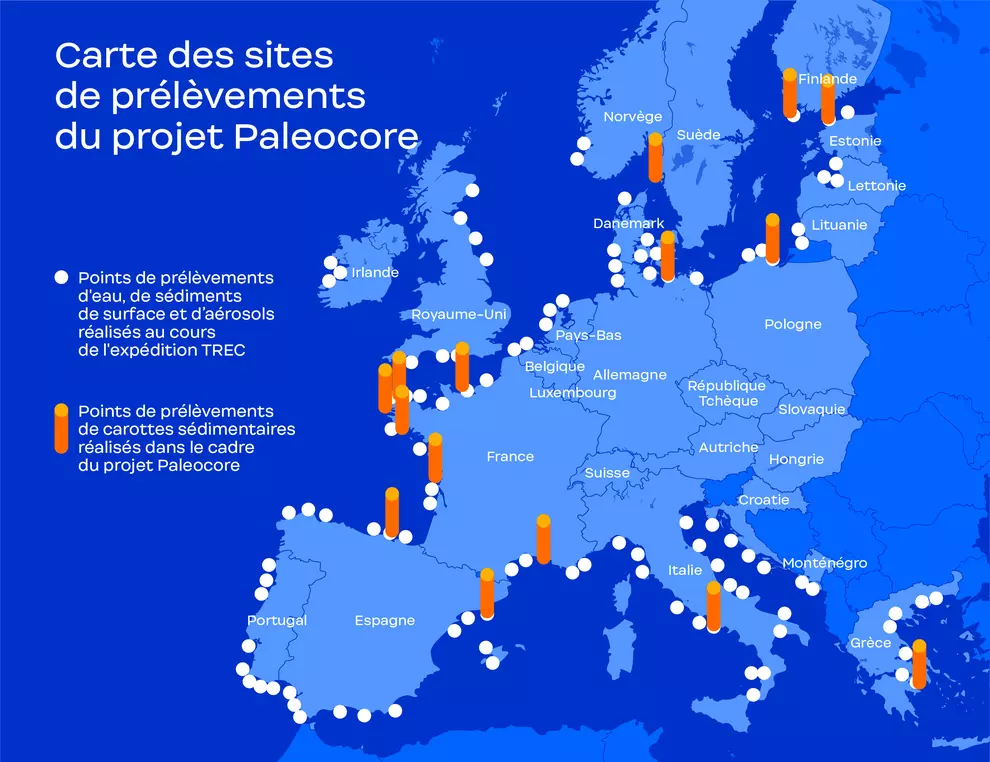

Les scientifiques de Paleocore ont effectué des carottages en mer à faible profondeur dans 6 sites en France (Baie des Veys, Roscoff, Rade de Brest, Lorient, La Tremblade, Lagune de Thau), 2 sites en Espagne (Bilbao, Barcelone) et 7 autres sites en Pologne (Gdansk), en Finlande (Turku), en Suède (Kristineberg), en Estonie (Tallinn), en Allemagne (Rostock), en Italie (Naples), en Grèce (Athènes). La carotte prélevée dans la Rade de Brest est aussi utilisée dans le cadre du projet Pacte financé par l’école universitaire de recherche Isblue.

Crédit : Ifremer – Jérémy Barrault

Des 124 carottes mesurant entre 50 et 120 cm qui ont été prélevées en 2023 et 2024 sur 15 sites en Europe, les équipes de l’Ifremer, en collaboration avec des partenaire locaux et l’EMBL, ont extrait 10 0000 échantillons. Ces carottes permettent de remonter jusqu au début du 21ème siècle ou à la fin du 20ème siècle, voire bien au-delà pour certaines qui couvrent des périodes plus longues au-delà du 18ème siècle. Toutes permettront de lier des changements de biodiversité à l’histoire des activités humaines en Europe, de la guerre en 1945 aux microplastiques à partir des années 1990, en passant par les pesticides dans les années 1980 et la catastrophe de Tchernobyl en 1986, ou à des évènements locaux importants, naturels ou d’origine anthropique.

« Selon les lieux, nous ciblons certains pics d’activités humaines ou certains faits historiques majeurs, explique Raffaele Siano. A Naples, par exemple, les carottes prélevées nous permettent de remonter jusqu’en 1816 et de traquer tous les changements potentiellement liés à l’usage des pesticides en agriculture, à l’urbanisation, à l’essor du tourisme mais aussi à l’éruption du Vésuve (1944). Tandis que les sédiments de Lorient, Gdansk (Pologne) et de Rostock (Allemagne) devraient avoir garder en mémoire les effets du développement portuaire et de la seconde guerre mondiale. Les prélèvements réalisés à La Tremblade et dans l’étang de Thau en France et à Turku en Finlande s’intéressent, quant à eux, respectivement aux effets de l’ostréiculture et la salmoniculture ».

Une fois rapatriée à l’Ifremer, chaque carotte de sédiments commence un long parcours d’analyses. Toutes ont été datées en collaboration avec l’unité mixte de recherches EPOC de Bordeaux. Elles seront maintenant regardées sous toutes les coutures par 5 équipes de l’Ifremer : depuis la granulométrie des sédiments, l’étude des contaminants chimiques présents, l’analyse génétique des traces d’ADN laissées par les espèces alors présentes jusqu’à l’identification des éventuels petits organismes de moins d’un millimètre encore nichés dans les sédiments (méiofaune) et des kystes de phytoplancton. Les premiers résultats seront connus fin 2025. Ils livreront une nouvelle lecture de l’histoire écologique de nos côtes en lien avec l’histoire humaine. Ils permettront également d’évaluer le temps de résilience d’un écosystème face de tels impacts. Autant de nouveaux éléments essentiels pour nourrir une réflexion à l’échelle européenne sur la gestion des contaminations chimiques en milieu marin et la protection de la biodiversité.