Géo-ingénierie de l’océan: nouvelle frontière des débats dans la lutte contre le changement climatique

2 août 2021

2 août 2021

Face à l’ampleur des changements globaux, la géo-ingénierie explore des solutions technologiques pour contrer les effets de la crise climatique. Alors qu’elle n’intéressait qu’une poignée de scientifiques il y a quelques années encore, elle reçoit aujourd’hui une attention notable au sein des communautés scientifiques et politiques. À l’image du Groupe d’expert Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), dont certains des scénarios, présentant un faible accroissement des émissions de gaz à effet de serre et des températures reposent largement sur des technologies de géo-ingénierie d’élimination du carbone de l’atmosphère (1). Pour autant, le recours à ces techniques est encore loin de faire l’unanimité au sein de la communauté scientifique. Les options technologiques proposées suscitent en effet de nombreux questionnements quant à leur efficacité et aux risques environnementaux associés, en plus de nombreux débats éthiques et politiques autour des cadres et limites à définir.

La géo-ingénierie est la manipulation volontaire à grande échelle, voire planétaire, de processus géologiques, géochimiques et climatiques visant à modifier les conditions environnementales. Son objectif principal est d’atténuer les causes ou de compenser les effets du changement climatique. Dans ce contexte, certains scientifiques voient dans l’océan un réservoir de “solutions technologiques” pour faire face aux changements globaux. Il existe plusieurs types de géo-ingénierie marines qui peuvent être regroupés en deux grandes catégories : les techniques qui visent à réduire l’excès de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et l’océan, et freiner l’acidification de l’océan, ainsi que celles qui tentent de rafraîchir la surface de la terre.

Une technique proposée par le GIEC pour atteindre les objectifs climatiques de 1,5 à 2°C de réchauffement (2) consiste à capter le carbone directement dans l’atmosphère puis à le stocker dans le sous-sol océanique. Les roches basaltiques du fond de l’océan pourraient ainsi servir de lieux de stockage du carbone. Cette méthode nommée le Direct Air Capture with Carbon Storage (DACCS) est déjà déployée par certaines sociétés telles que l’entreprise Suisse ClimeWorks dont l’un des principaux partenaires, Northern Lights, explore des pistes de stockage offshore à 2 600 mètres de profondeur dans la mer du Nord. Cependant, ces techniques sont extrêmement coûteuses et nécessitent un apport en énergie considérable.

La Bioénergie avec Captage et Stockage du Carbone (BECCS) a pour objectif de créer de l’énergie tout en stockant du carbone. Cette dernière repose sur la culture de macro-algues, qui par le processus de photosynthèse fixerait le CO2 présent dans l’atmosphère et le stockerait sous forme de molécules carbonées. Cette énergie pourrait ensuite être extraite de la biomasse par combustion, fermentation, pyrolyse ou d’autres méthodes de conversion puis utilisée sous forme de biocarburant. Le carbone en excès serait quant à lui stocké dans les formations géologiques des fonds marins.

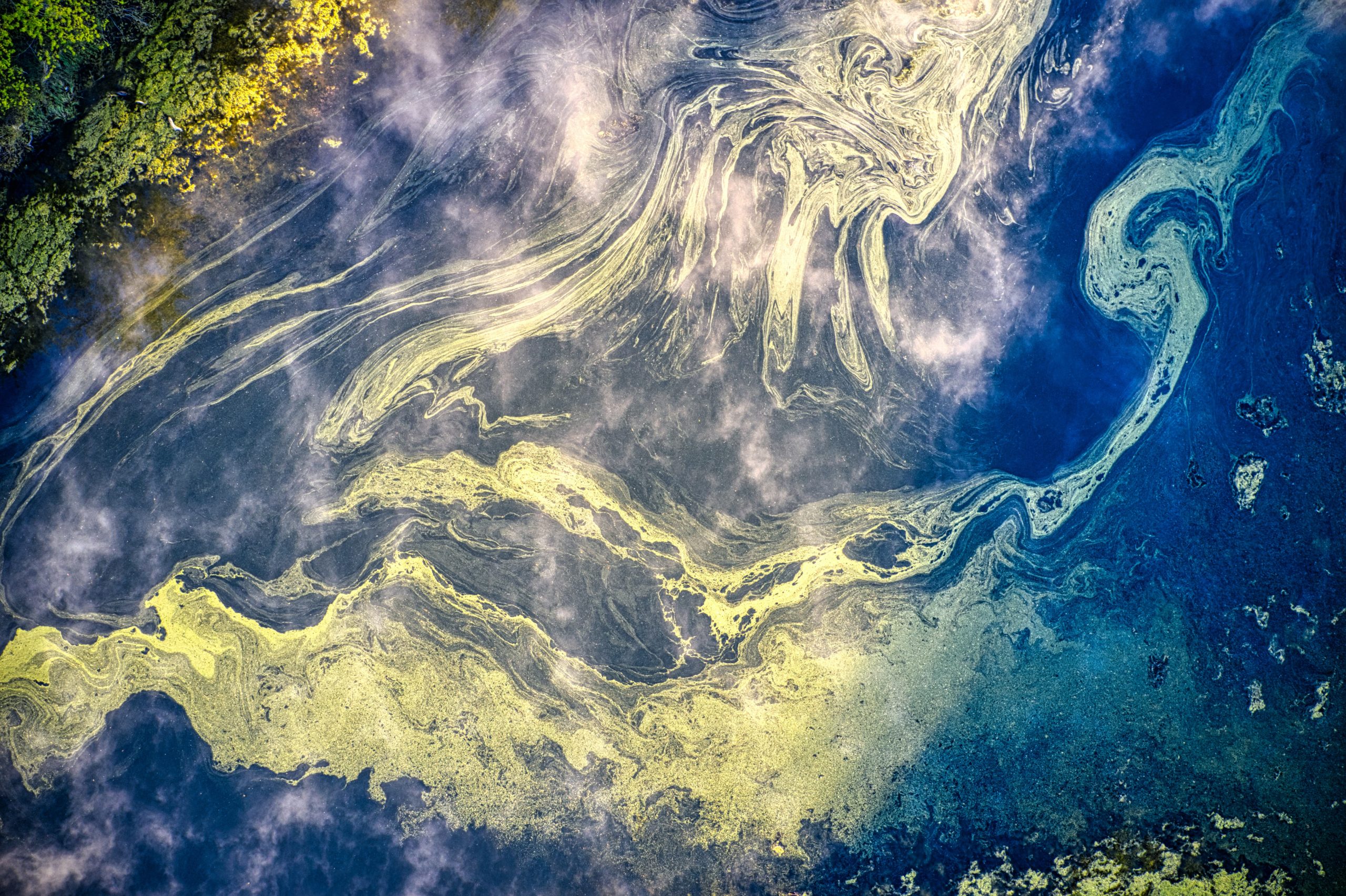

Une autre méthode de “fertilisation de l’océan” vise à stimuler la photosynthèse du phytoplancton comme voie de séquestration du carbone. Comme les macro-algues, le phytoplancton présent dans l’océan agit comme une véritable pompe biologique à carbone. Le dioxyde de carbone capté produit de la matière organique qui est ensuite consommée par de nombreuses espèces au travers des réseaux de la chaîne alimentaire. La fertilisation océanique consisterait alors à ajouter des nutriments tels que le fer dans les régions océaniques où cet élément est déficitaire comme l’océan austral afin d’accroître la capacité du phytoplancton à fixer le CO2 et donc à augmenter le potentiel séquestration de l’océan. L’Organisation Maritime Internationale a interdit l’utilisation commerciale de cette technique, estimant qu’elle présenterait un risque pour l’environnement.

Quant aux méthodes d’alcalinisation de l’océan, elles se présentent comme des solutions techniques au phénomène d’acidification de l’océan. L’augmentation des concentrations en CO2 dans l’eau altère les concentrations en ions carbonate et le pH de l’eau de mer; on observe alors une acidification de l’océan. L’alcalinisation de l’eau de mer consisterait à ajouter des substances alcalines naturelles (roches carbonatées ou silicatées broyées, telles que l’olivine ou le basalte) ou artificielles (chaux), afin d’inverser le processus d’acidification et d’augmenter les capacités d’absorption du CO2 de l’océan (3).

Enfin, l’ensemencement de la haute atmosphère par des aérosols générés à partir d’eau salée consiste à augmenter le pouvoir réfléchissant des nuages (albedo). Cet effet miroir renverrait plus intensément le rayonnement solaire vers l’espace, permettant alors de limiter l’accumulation de chaleur à la surface de la planète (4). Cette méthode prétend répondre ainsi au problème de la hausse des températures à la surface de la terre et dans l’océan.

À l’heure où les États s’engagent à limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 1,5°C – 2°C par rapport au niveau préindustriel et à atteindre des émissions de carbone nulles d’ici 2050, la géo-ingénierie peut apparaître comme une solution attrayante. Le cinquième rapport du GIEC, tout en montrant qu’il est possible d’atteindre les objectifs d’émissions par des politiques ambitieuses et en pointant les limites des méthodes de retrait direct du carbone, intègre l’utilisation éventuelle de techniques telles que les BECCS dans plusieurs de ses scénarios (5). Des études sur le potentiel de la capture du carbone par les BECCS ont estimé qu’elles pourraient soustraire jusqu’à 12 gigatonnes de carbone par an de l’atmosphère (6). Pour donner un ordre de grandeur, la pandémie de COVID-19 et le ralentissement consécutif des activités humaines mondiales n’a engendré qu’une réduction de 7% (estimation haute) des émissions de carbone en 2020 par rapport à 2019, soit une diminution de 2,5 gigatonnes (7, 8). Cette diminution des émissions est en-deçà des objectifs proposés par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) de réduire les émissions de 7,6 % chaque année pour ne pas dépasser les 1,5-2°C de réchauffement.

Les perspectives mises en avant par la géo-ingénierie ont donc de quoi séduire certains acteurs politiques et économiques soucieux de maintenir une activité économique génératrice de profits ou de trouver des solutions rapides aux changements dans l’atmosphère et l’océan. À l’image du gouvernement australien qui, face au phénomène de blanchissement des coraux de la Grande Barrière de Corail provoqué par les vagues de chaleurs océaniques, a décidé de déployer des techniques d’ensemencement des nuages (9).

Cet engouement ne se limite pas aux frontières de la politique. Si les scientifiques qui travaillaient sur le sujet étaient jusque-là minoritaires, ils sont de plus en plus nombreux à s’y intéresser et à mettre en exergue le potentiel d’émissions négatives (10). Certes, la communauté scientifique reste largement divisée sur le sujet, mais face à l’urgence, certains – tout en reconnaissant les risques de la géo-ingénierie – appellent à approfondir et soutenir la recherche dans ce domaine afin de considérer toutes les possibilités pour réduire les émissions de GES.

Incertitudes et vigilance de la communauté scientifique concernant les effets sur l’environnement, les écosystèmes et la biodiversité

Un tel engouement ne peut se faire au détriment d’une certaine vigilance quant aux potentiels impacts environnementaux de la géo-ingénierie. Un principe de précaution s’impose face à l’incertitude des scientifiques concernant son efficacité et ses impacts sur le changement climatique et la biodiversité.

D’une part, la recherche en géo-ingénierie utilise le plus souvent des modèles qui n’ont jamais été confrontés à la réalité du terrain. Bien que l’usage de simulations à partir de modèles soit de plus en plus commun dans l’anticipation du risque, les résultats produits ne reflètent pas toujours la réalité et ils doivent être, dans tous les cas, confrontés aux observations pour être validés ou améliorés (11). Comme le souligne Nadine Lebris, Professeure Titulaire à l’Université Pierre et Marie Curie,

“C’est précisément sur ce point que le manque de connaissances est le plus critique; si les observations en milieu océanique se développent rapidement, elles ne couvrent encore qu’une part limitée de l’océan et sont impactées par la variabilité, dans l’eau et sur les fonds”.

Une fois mis en œuvre, cela suppose également une gestion qui anticipe les risques tout en s’adaptant aux potentielles conséquences irréversibles. À ce jour, le niveau de connaissance des mécanismes et les technologies de modélisation ne répondent pas à de telles exigences. À ce titre, Corinne Copin, Conseillère scientifique Océan à l’Institut Océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, avertit:

“Si on s’applique à intervenir à un endroit pour capturer le carbone ou alcaliniser l’océan, on pourrait modifier les équilibres que l’on croyait acquis et perdre connaissance de notre environnement et de sa capacité à réagir”.

D’autre part, les solutions proposées par la géo-ingénierie se confrontent souvent à des problèmes de faisabilité et d’efficacité technique. C’est le cas de l’alcalinisation qui requiert des moyens importants en infrastructure afin de pouvoir produire, traiter et distribuer les substances alcalines à grande échelle (12). Il en est de même pour le DACCS qui, en plus d’être extrêmement coûteux, nécessite un apport énergétique considérable (13).

Enfin, les doutes persistent quant aux conséquences de certaines méthodes sur le climat et la biodiversité . Les options de séquestration de carbone utilisent les mêmes techniques qui contribuent au changement climatique et à la dégradation des écosystèmes marins, tels que l’exploitation minière et l’extraction de ressources. Dans le cas de la création de bioénergie (BECCS), la culture des macro-algues demanderait l’utilisation de méthodes de l’agriculture intensive pour pouvoir être déployées à grande échelle.

Il en est de même pour la fertilisation océanique. Des expériences de grande ampleur ont ainsi démontré qu’une introduction artificielle de fer n’améliorait pas autant qu’on pouvait l’espérer la capacité de captation du carbone par le phytoplancton (14). Or, une trop grande quantité de fer introduite artificiellement dans l’océan pourrait aussi perturber la photosynthèse, elle-même responsable de la séquestration du carbone (14). Parallèlement, la forte production de matière organique induite par l’ajout de fer pourrait aussi favoriser la production de méthane et d’oxyde nitreux dont les pouvoirs réchauffant sont supérieurs à celui du CO2 (15). À court terme, s’ajoute le risque que le carbone séquestré retourne dans l’atmosphère si cette technique n’est pas réalisée de manière continue. La fertilisation océanique présente donc des risques importants en termes de rejets de GES auxquels s’ajoutent de probables effets indésirables sur les écosystèmes et la biodiversité marine. Aucune étude scientifique ne permet actuellement d’anticiper les effets écologiques de la fertilisation. Cependant, les activités anthropiques ont déjà montré des effets en chaîne inattendus et dommageables pour les écosystèmes marins et pour les sociétés qui en dépendent.

Pour ce qui est des solutions technologiques d’ensemencement des nuages par l’eau salée, elles peuvent avoir des conséquences météorologiques imprévisibles localement et régionalement. Les modifications des précipitations seraient susceptibles de provoquer des sécheresses ou des inondations ; ainsi que des altérations des conditions de la vie des écosystèmes marins et côtiers (16).

À l’heure actuelle, il n’existe aucune approche de géo-ingénierie répondant à la fois à des critères d’efficacité, de sécurité environnementale et d’accessibilité financière.

“La géo-ingénierie marine ne s’attaque qu’aux symptômes du changement climatique et non pas à ses causes” conclut Françoise Gaill, Vice-Présidente de la Plateforme Océan & Climat et Directrice de recherche émérite au CNRS

Pire encore, elles pourraient avoir l’effet inverse des résultats attendus en entraînant une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et par conséquent la bonne santé des écosystèmes marins. Le réchauffement qui aurait alors pu être évité se décalerait dans le temps avec des conséquences beaucoup plus graves. Il est d’autant plus difficile de véritablement anticiper ces effets que la compréhension des changements climatique et océanique auxquels elles prétendent répondre est incomplète.

L’incertitude concernant les impacts des différentes méthodes de géo-ingénierie marine souligne l’importance de développer la recherche publique, indépendante des intérêts économiques de certains acteurs privés. Pour Didier Gascuel, Professeur en écologie marine et Directeur du Pôle halieutique, mer et littoral à l’Institut Agro de Rennes,

“Dans un monde parfait, on ne ferait de la recherche ni sur les fossiles combustibles, ni sur la géo-ingénierie. Mais, comme la recherche privée sur ces méthodes se développe, il faut une recherche publique qui regarde les impacts de ces technologies sur la biodiversité, chose que les investisseurs ne font pas forcément.”

À ce jour, aucun traité international n’a été signé concernant la géo-ingénierie marine. Si l’Organisation Maritime Internationale a interdit l’utilisation commerciale de la fertilisation océanique en 2010, et que certains pays tels que la Suisse tentent d’impulser les négociations, aucun accord n’a été trouvé. En 2019, au cours de la quatrième Assemblée Générale des Nations Unies pour l’Environnement, la résolution sur l’évaluation de l’état des technologies de géo-ingénierie et des preuves scientifiques ainsi que des outils de gouvernance actuels et potentiels n’a trouvé aucun consensus (17).

Pourtant cette gouvernance apparaît nécessaire au regard des débats éthiques et politiques sur la géo-ingénierie. Le premier impératif de cette gouvernance concerne le contrôle des dérives et la coordination des actions individuelles et/ou unilatérales. En 2011, au large des îles Haida Gwaii en Colombie Britannique, l’entrepreneur Russ George et sa société Planktos Inc. ont clandestinement déversé plus de 100 tonnes de sulfate et d’oxyde de fer. Souhaitant tester l’efficacité de la fertilisation à séquestrer du CO2 et ainsi accumuler des crédits carbone, la démarche de cette entreprise s’inscrit dans une logique d’exploitation financière. Ce cas est emblématique des potentielles dérives qui peuvent émerger à l’avenir (18). De telles méthodes pourraient encourager des États ou des particuliers à agir unilatéralement, sans considérer sérieusement les effets pervers sur le climat et la biodiversité à l’échelle mondiale. Or, si ces actions sont isolées et menées à l’échelle locale, les conséquences concernent le niveau global et mettent en exergue des intérêts divergents. Ainsi, des dissensions apparaissent déjà entre les pays.

Un second débat éthique s’articule autour des principaux promoteurs de la géo-ingénierie. En effet, les plus gros investisseurs dans ces techniques sont également les plus grands pollueurs (notamment les industries fossiles). Si la géo-ingénierie est envisagée comme une alternative à la réduction des émissions de GES, elle attire de fait des acteurs publics et privés réticents à réduire leur impact environnemental (19). Cette logique détourne l’attention et les investissements politiques, financiers et scientifiques nécessaires à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant la recherche sur les conséquences de ces méthodes doit jouer un rôle fondamental dans l’aiguillage des décisions car comme l’indique Laurent Bopp, Directeur de recherche au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE), CNRS,

“Il y a une vingtaine d’années, la proposition de recourir à la fertilisation par le fer a suscité beaucoup de débats dans la communauté scientifique académique. Fallait-il travailler sur cette méthode, sur son efficacité potentielle et sur ses limites ? Ou le simple fait de se pencher sur cette méthode allait-il la légitimer malgré le scepticisme initial ? Avec le recul, je crois que nous avons eu collectivement raison d’explorer, avec les outils dont nous disposions à l’époque, l’efficacité et les impacts de la fertilisation. Nous avons pu montrer sa faible efficacité, mais aussi les effets collatéraux potentiels, dommageables pour les écosystèmes et les services écosystémiques océaniques. Ces résultats ont conduit à des recommandations claires de la part des scientifiques – la fertilisation par le fer n’est pas une solution à envisager pour atténuer le changement climatique. »

Un autre enjeu de justice environnementale émerge autour des inégalités nord-sud. Les techniques de géo-ingénierie marine s’appuient sur des moyens scientifiques, technologiques et financiers importants susceptibles de creuser l’écart entre les pays. Si la géo-ingénierie doit se développer, elle impose alors davantage de réflexion sur le partage des connaissances, des technologies et de la coopération entre les pays développés et en développement (20).

La recherche et le développement éventuel de la géo-ingénierie doit donc s’accompagner d’une gouvernance internationale capable de faire émerger le multilatéralisme et de valoriser la science pour accompagner la décision. Selon Marie-Alexandrine Sicre, Directrice de Recherche au CNRS, ancienne présidente du Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR)

“Les questions de gouvernance en géo-ingénierie marine pourraient se discuter dans un cadre onusien”

Des pistes de réflexion sont déjà développées à l’interface entre la science et le politique. C’est le cas de la classification développée par Gattuso et al. (2021) sur les différentes méthodes de géo-ingénierie. Cette classification tient compte de 1) l’efficacité à augmenter l’absorption nette de carbone, de 2) l’efficacité à réduire le réchauffement des océans, l’acidification des océans et le changement climatique, 3) la faisabilité, couvrant à la fois l’état de préparation technologique et le délai jusqu’à la pleine efficacité potentielle, 4) la durée des effets, 5) le rapport coût-efficacité, 6) les co-bénéfices, 7) les désavantages et 8) la gouvernabilité du point de vue international. Ce cadre pourrait être utilisé dans le cas de la géo-ingénierie afin de prioriser certaines techniques et d’en écarter définitivement d’autres (12). Dans tous les cas, le développement des techniques retenues devra être précédé et accompagné d’une évaluation scientifique rigoureuse des impacts écologiques et environnementaux.

La géo-ingénierie se présente donc comme une solution imparfaite face aux enjeux du changement climatique, qui ne remplace en rien l’urgente nécessité d’une réduction à la source des émissions de CO2 et dont l’exploration nécessite des cadres réglementaires. Si certaines de ces approches peuvent apporter des solutions techniques pour atténuer l’augmentation des GES et des températures, l’incertitude scientifique sur les effets néfastes appelle à la vigilance et à la précaution. À cet effet, des réflexions sur les cadres éthiques et réglementaires encadrant sa mise en œuvre doivent être mises en place afin d’anticiper et contrôler son développement. Cette réflexion doit s’appuyer sur davantage de recherche scientifique concernant les effets environnementaux des méthodes de géo-ingénierie marine.

Parallèlement à la géo-ingénierie, la communauté scientifique s’accorde sur l’intérêt des solutions fondées sur la nature, aussi appelées solutions de bio-ingénierie. La protection d’écosystèmes tels que les mangroves, les herbiers marins, les forêts de macroalgues et les zones humides, véritables puits de carbone, pourrait ainsi éviter l’émission de jusqu’à 1.38 milliards de tonnes de CO2 par an (21). Les bénéfices environnementaux et socio-économiques engendrés par ces écosystèmes font de leur conservation et de leur restauration la priorité de nombreux scientifiques, permettant à la fois de satisfaire aux exigences climatiques et de biodiversité (22). Bien que ces solutions aient des effets moins rapides que ceux estimés pour les méthodes de géo-ingénierie, investir prioritairement dans les écosystèmes côtiers et marins, tout en explorant les énergies renouvelables qui nous permettront d’arriver à une économie bas carbone reste la solution la plus durable pour contrer les effets du changement climatique.

Source : Le Monde